來源:滁州日報 作者:李曉村 發布時間:2019-05-16 11:04:06 瀏覽:2317次

|

|

|

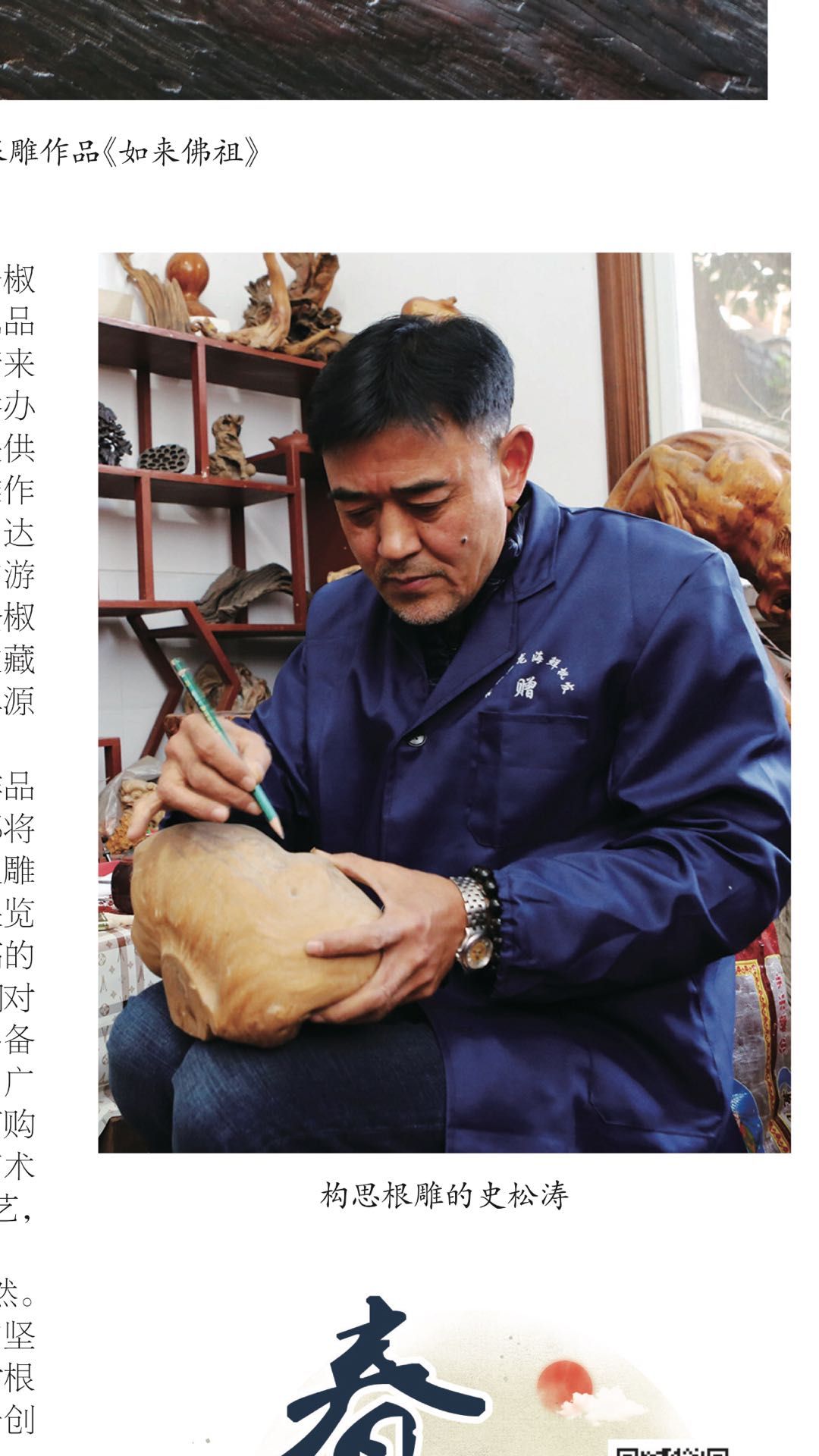

近日,筆者慕名來到全椒縣城徐塘橋畔的富安路96號民居,拜訪市級非物質文化遺產傳承人—— 儒林根雕第五代傳承人史松濤。 初識的史松濤給筆者印象:中等個頭,憨厚黝黑的臉上透露著淳樸匠氣。進入史家客廳,一件件栩 栩如生、形態各異的古今人物、動物、器物等各類造型獨特的根雕藝術作品展現在我的面前,件件作品可謂是獨具匠心——讓人仿佛置身于高雅的根雕藝術世界,這就是史松濤的家。 2015年5月14日,在第十一屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會上,全椒縣民間根雕藝人史松濤代表安徽省參展的兩件根雕藝術作品《吳敬梓雕像》《達摩渡江》分別榮獲“中國工藝美術文化創意獎” 銀獎、銅獎,讓名不見經傳的民間藝人史松濤和他的根雕作品,走紅江淮兩岸進入界內視野,讓同行刮目 相看,史松濤也成為了全椒縣家喻戶曉的名人。 筆者在與史松濤交談中了解到,史家祖籍在著名的木雕之鄉浙江東陽,清朝末年祖輩靠精湛的木質雕刻技藝在宮廷從事皇宮內的木質器物雕刻。1852年,史家老祖宗史光友隨父輩從浙江東陽逃難來到全椒,靠精湛木質雕刻手藝在全椒縣扎根落戶融入當地。從此,祖輩們幾代人走村串戶靠家傳手藝為鄉鄰們打家具、雕龍門刻鳳椅謀生。經過幾代人的不斷傳承發展,史家從木刻工藝逐步轉向根雕技藝發展,至20世紀五六十年代,根雕制作工藝已形成多品種系列,綿延至今,形成今天的獨門儒林根雕工藝。

在談到如何走上根雕藝術創作之路時,史松濤感慨地向筆者講述他的從藝故事:“我是1963年出生,從小就十分喜歡繪畫。因為兄弟姐妹多,家境十分貧寒。也許是秉承了祖傳木雕手工藝的家風,為了 家庭生計從小就幫著父親干些零碎雜活,那時雕刻的木質作品質量不佳,經常受到父親的責罵而返工。父親在工藝制作上的嚴格要求和精益求精的技藝,激發了我在雕刻技藝上的進取之心。”

1993年,在全椒柴油機廠工作的史松濤為了改善家庭經濟狀況辦了停薪留職。為了提高根雕技藝他背井離鄉拜師學藝,先后遠赴根雕產業較為發達的壯族自治區柳州市和福建省仙游市的兩家古典家具廠上班。在那里,史松濤結識了國內一流的雕刻大師,并向他們悉心學習討教,逐漸掌握了根雕技藝。這一晃就是四年。

“四年來,我為了拜師學藝全身心地投入,每天除了吃飯睡覺,把所有的時間都用在了向根雕前輩的學習上,仔細觀察他們用刀的技巧,對根雕外形和內在的把握和判斷,根雕技藝得到了全面提升。最大的收獲就是吸取了各家民間雕刻大師的刀刻技法:從原雕、透雕、鏤 雕、浮雕到高浮雕等,在原有的基礎上形成了自己的風格。在選材上認識了什么是紅木、海南紅木,印度小葉紫檀……”

1997 年,史松濤放棄了福建省仙游市古典家具廠年薪 10 萬多元的優厚薪酬,回到了全椒,一邊照顧年事已高的老母親,一邊全身心地投入到根雕的創作研究中。二十二年來,史松濤潛心研究全椒縣歷史文化,太平文化、儒林文化也給了他極大的文化給養和創作啟發。他悉心向省內外著名根雕藝術大師求教,創作出一大批如《一代文豪吳敬梓》《太平橋》等優秀作品,逐步形成了自己的根雕藝術創作風格。在根雕創作技法上注重“神、意、勢、韻”,在根雕藝術造型上更多體現天趣與人藝的巧妙結合,突出作品的意趣和內涵,追求大格調、高意境,既保留古典的精華,又顧及現代人的審美趣味,他的作品也得到國內根雕藝術界和根雕藝術權威大師們的認可。

在參觀史松濤的根雕工藝場時,筆者問及到根雕的選料和制作工藝時,他說道:“選材是根雕制作的第一步。”史松濤指著一批海南黃花梨、印 度小葉柴檀、老撾大紅酸枝、重慶崖柏等根雕珍品詳細介紹起制作過程:用材必須選擇材質堅硬、木 質細膩、木性穩定、不易龜裂變形、不蛀不朽能長久保存的樹種,如黃楊、檀木、櫸木等都是根藝造型的上好材質品種。被淤泥淹沒或深埋土中的死根,經數百年炭化形成的古老陰沉根木,其質堅幾乎接近化石,更是根藝的佳材。“造型上的選擇標準則可概括為稀、奇、古、怪四種。一般生長在平原的樹根,因養分充足,生長快,木質纖維也較松, 難以形成奇特形態。只有生長在惡劣環境中的根材,如背陽生長或懸崖峭壁石縫中,并經雷劈、火 燒、蟻蝕、石壓、人踩、刀砍而頑強生存下來的樹根,由于光照不足缺土少水乏養分,久長不大漸漸變形,年愈久,質愈堅,造型也愈奇崛遒勁,是根藝的理想用材。”

史松濤告訴記者,根雕的制作,首先要掌握和熟悉根的外表特征,只有對其了如指掌,才能在制作中得心應手,運用自如,做到物盡其用。如何利用材料,實現“奇”、“巧”結合,突出意趣呢?—— 應強調“三雕七磨”和“意體造型”等制作方法。所 謂“三雕七磨”,即“三分人工、七分天成”,不能過多地雕刻。不管竹根或樹根,題材和構圖如何處理,都必須依據根的不同條件,充分地利用根的自然形態,多半是以磨為主,以雕為輔。而“意體造 型”就是強調根藝作品的生境和意境,除了雕磨外,還兼用仿雕技法和巧制法。史松濤向筆者展示其中一件用印度金星小葉紫檀材質雕刻的根雕作品“笛聲引鳳”作品時得意地說,這件作品就是采取三雕七磨方法,加以磨光,并少施線刻雕鏤, 雕琢成形,給人逼真、圓滑的形象之感。據了解,史松濤所有作品不上漆,保持原木天然紋理色澤,格調高雅。可根據不同樹根無圖隨形雕刻,也可根據圖稿進行雕刻、顧客可來料加工。他尤精工于佛、觀音、達摩的雕刻。

史松濤高興地對筆者說:近年來,隨著全椒縣旅游業的發展,儒林文化成為當地的文化品牌,吳敬梓故居的免費開放給全椒根雕藝術帶來了商機,2014 年底,縣里文化旅游部門為我舉辦了個人根雕藝術精品展并在吳敬梓故居內提供免費展臺,隨著吳敬梓故居的免費開放,根雕作品《一代文豪吳敬梓》《太平橋》《佛》《觀音》《達 摩》雕刻等數十件精湛作品讓來自全國各地的游客領略了全椒儒林根雕藝術的魅力。自此,全椒 儒林根雕藝術受到廣大根雕藝術愛好者和收藏者的青睞紛至沓來,來自全國各地的根雕訂單源源不斷……

“根雕藝術源于自然而又高于自然,每件作品都是孤品,這就意味著每一件天然根雕作品都將有可能成為絕版藝術品。”近年來,史松濤的根雕 作品廣受好評,多次在全國、省內外根雕藝術展覽比賽活動中獲獎,載譽而歸,給史松濤帶來極高的榮譽和激勵。如今,隨著經濟的快速發展,人們對新型文化產品的迫切需求,史松濤的根雕作品備受廣大根雕愛好者和收藏家的青睞,一批來自廣東、福建、浙江、江蘇等地的客商們紛紛上門訂購史松濤的根雕作品,如何讓大眾提高對根雕藝術的認知認同,更好地推廣根雕這一民間手工技藝, 是史松濤近年來的思考。

面對成功,史松濤有欣喜,但更多的是淡然。 談到未來的發展,史松濤滿懷信心。幾十年的堅持,史松濤想通過自己的努力,讓全社會提高對根雕藝術的認知認同,為家鄉的民間手工技藝開創出一個多彩的未來。

史松濤對筆者感慨地說:多年來,在地方黨委政府和文化部門的支持好自己的奮斗下,實現了三個心愿,第一,在各級領導支持下,松濤藝術 品公司成立了;第二,市級非遺申請成功;第三,在文化館的安排下開設了根雕藝術培訓班和根雕藝術進校園活動,一批熱愛根雕藝術的孩子們得到了傳承教育,“我要把這門技藝傳授給他們,使我們國家幾千年的文化,一代代地傳下去。”

|

|

|